Putin è membro di un club esclusivo di cui hanno fatto parte anche Saddam Hussein e Slobodan Milosevic: è uno dei pochi capi di stato che in epoca nucleare ha avuto il coraggio di invadere una nazione confinante. Non si assisteva a una simile aggressività espansionista dai tempi di Adolf Hitler (a cui andò male), e a Joseph Stalin che invece ebbe successo.

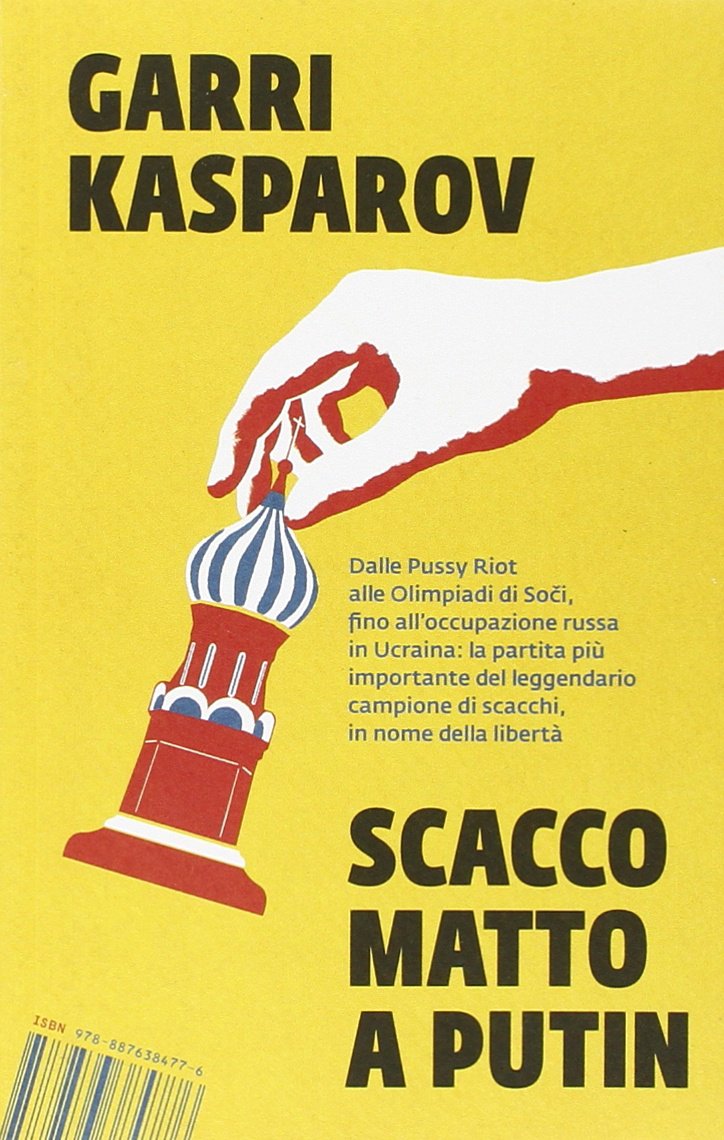

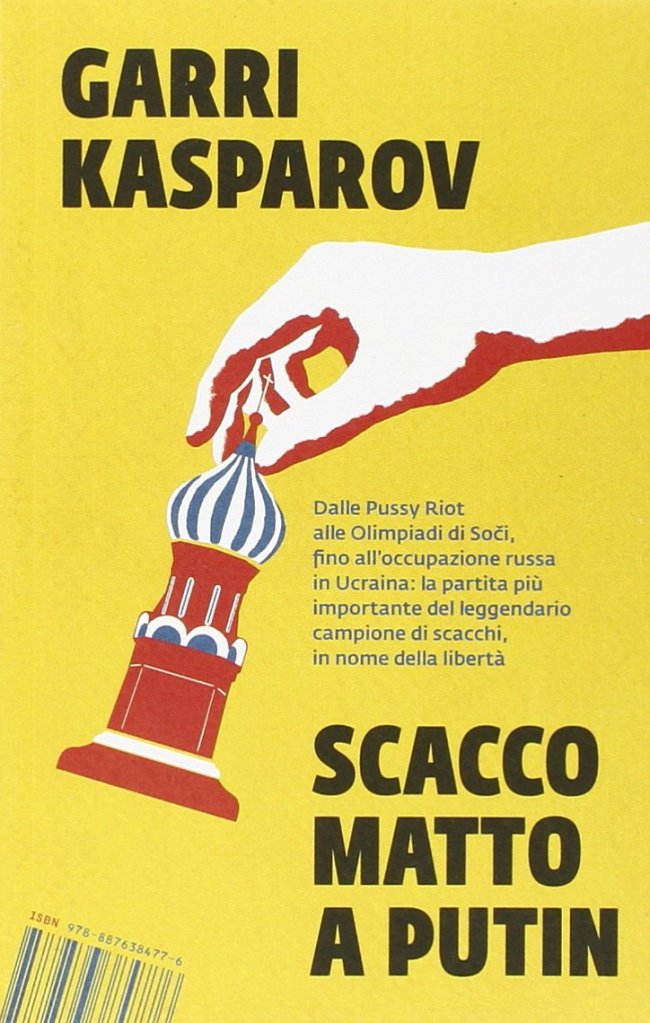

Queste parole sembrano scritte oggi, invece Garri Kasparov, leggenda vivente degli scacchi, le aveva scritte nel marzo 2014 analizzando l’invasione della Crimea.

In questa raccolta di articoli che vanno dal 2010 al 2014 Kasparov delinea un lucido e spettrale ritratto di Vladimir Putin. Molto prima che l’invasione dell’Ucraina palesasse anche agli osservatori meno attenti la reale ferocia del dittatore russo, Kasparov l’aveva sperimentata sulla propria pelle e denunciata più volte all’Occidente, purtroppo con scarso successo.

Quando mi sono ritirato degli scacchi, nel 2005, la mia idea di unire tutti i movimenti anti-Putin sotto un’unica bandiera, a dispetto di qualsiasi ideologia, è stata criticata aspramente. E la vista di centinaia di bandiere di ogni tipo, dai liberali ai nazionalisti, che inneggiavano insieme per <<una Russia senza Putin>> è stata la realizzazione di un sogno. Ma è stato un sogno di breve durata. In occasione del suo ritorno senza ostacoli alla presidenza Putin ha chiuso la capitale, trasformando il centro di Mosca in Pyongyang. Da allora non ha mostrato alcuna esitazione nel perseguitare attivisti, capi dell’opposizione, avvocati, scienziati, e persino musicisti, ovvero tutti coloro che osano contestare pubblicamente la sua autorità.

La prima lezione fondamentale che si può trarre da questi articoli è che Putin si è comportato come un dittatore fin da quando si è insediato al Cremlino, nel 2000. Il suo metodo è stato spietatamente semplice: fiumi di soldi a chi gli si mostrava leale, processi e carcere ai dissidenti. Il primo caso emblematico è stato Chodorkovskij:

Michael Chodorkovskij era l’uomo più ricco di Russia […] desiderava che la Yukos diventasse trasparente e internazionale, due tra le cose che a Putin fanno più paura. Come risultato di tutto questo, nell’ottobre del 2003 Chodorkovskij è stato arrestato con l’accusa di frode fiscale. Allo scadere della sua prima condanna per 9 anni i termini di detenzione sono stati estesi fino al 2017. Fin da subito è stato chiaro come la vera condanna sia quella di restare in prigione finché Putin deterrà il potere. Allo stesso tempo Putin ha lanciato un messaggio: questo è ciò che succede a chi si mette contro di me.

17 settembre 2012, kasparov.com

La lista purtroppo è lunga, include le Pussy Riot, Navalny… Kasparov stesso è stato arrestato e picchiato mentre chiacchierava con un giornalista aspettato la sentenza delle Pussy Riot. Processato con la falsa accusa di aver morso un poliziotto, se è stato assolto è solo per la sua visibilità internazionale e per la solidarietà di giornalisti e gente comune che hanno fornito i video in cui veniva aggredito dalla polizia. Senza tutto ciò difficilmente sarebbe uscito di prigione, e comunque oggi è in esilio. Secondo Kasparov il sistema di Putin può essere sintetizzato da questa osservazione:

È abbastanza paradossale come la percentuale di assoluzioni sia molto più bassa nei processi della Russia odierna che durante gli anni Quaranta. La principale innovazione del sistema giudiziario di Putin è costituita dalla volontà quasi totale dei giudici di prendere per buono tutto ciò che i pubblici ufficiali asseriscono. […] La falsa testimonianza, che per la polizia antisommossa russa rappresenta una routine, ha contribuito alla condanna di numerosi esponenti dell’opposizione.

24 luglio 2012, kasparov.com

La seconda lezione è che l’America e l’Europa hanno avuto un atteggiamento a dir poco debole nei confronti di Putin. Molti discorsi “preoccupati” sui diritti civili in Russia si sono arenati in sanzioni debolissime e repentini perdoni al primo finto accenno di “magnanimità democratica” di Putin. Kasparov descrive diversi avvenimenti precisi, che spesso sono stati lo spunto iniziale dei suoi articoli. Obama, Holland, Sarcozy, e la Merkel non vi fanno una bella figura. Per non parlare di Berlusconi e Schroeder, l’ex cancelliere tedesco oggi nel vortice delle polemiche, il politico di più alto livello comprato da Putin.

Uno dei principi base della civiltà europea è quello della supremazia del diritto. Secondo questo principio, il diritto, un sistema di norme vincolanti universalmente riconosciute, è al di sopra di ogni governo. Il diritto e ciò che limita l’azione del governo. Al contrario il principio asiatico, impersonato dal regime di Putin, si esprime attraverso l’autosufficienza del potere al governo, e non è limitato da alcuna norma o regola. […] Oggi la società Ucraina si è dimostrata più matura e più orientata verso l’Europa di quanto non abbia mai fatto la società russa. Ha già compreso quanto sia fondamentale giocare secondo le regole. Quando le autorità ucraine hanno cercato di ignorare le regole hanno dovuto fronteggiare una protesta di massa.

12 dicembre 2013 kasparov.com

Putin si comporta come un <<mafioso>> dice Kasparov, e non usa questa parola a caso: è un mafioso perché non c’è nessuna ideologia, i suoi sodali lo sostengono solo perché lui gli assicura soldi e protezione. Perché Putin si comporta così?

Come vado ripetendo da anni, cercare di individuare una strategia di fondo nelle azioni di Putin costituisce una perdita di tempo. Neicalcoli di questo dittatore non rientrano complessi interessi nazionali; esistono solo i suoi interessi personali e gli interessi di quanti sono a lui vicini sostenendo nel potere e non desiderando altro che consolidarlo sempre di più. In mancanza di vere elezioni e di liberi organi di informazione, l’unico modo in cui un dittatore può comunicare i suoi sudditi è farlo attraverso la propaganda, e l’unico mezzo per convalidare il proprio potere è il regolare uso della forza.

Esattamente come un boss della mafia. Provo rabbia quando qualcuno mi dice che l’Ucraina dovrebbe arrendersi così Putin si fermerà. Non si fermerà affatto.

La fondamentale lezione di Chamberlain e Daladier nella Monaco di 60 anni fa è valida ancora oggi: dare a un dittatore ciò che lui vuole non lo fermerà dal desiderare ancora di più, e al contrario lo convincerà unicamente della debolezza dei suoi interlocutori.

da “Appeasement del ventunesimo secolo”, Primavera 2013

Alcuni auspici e moniti di Kasparov sembrano utili anche per le scelte che i nostri politici dovrebbero prendere in queste drammatiche ore: le armi e le sanzioni, l’unico linguaggio che capisce il dittatore. Le sanzioni vanno mantenute per almeno un paio di mesi.

Senza abbondante liquidità per sostenere l’economia, la devastante mancanza di sviluppo degli ultimi 10 anni diventerebbe immediatamente visibile. Stiamo parlando di un’economia che nel 2001, quando il petrolio costava 20 dollari al barile, si trovava in crescita, e che lotta per sopravvivere oggi che il petrolio ha toccato i 90 dollari. Il giorno della resa dei conti arriverà; ma più allungo aspetteremo, più pesanti saranno le conseguenze.

Primavera 2013

Ma oltre alle sanzioni servono anche le armi. Kasparov in un’intervista di un paio di giorni fa ha invocato la no-fly zone della Nato sull’Ucraina. Sarebbe un utilissimo modo per mettere pressione ai generali di Putin e creare un ammutinamento. Perché la fine di Putin sarà quella di tutti i dittatori: nel sangue.